Kniende Nonnen und gluckende Hennen - Das Graduale für St. Gertrud in Köln (Cod. 1150)

Im Kölner Klarissenkloster entstand diese Auftragsarbeit für die Dominikanerinnen von St. Gertrud. Humoristische Szenen am Rande waren offenbar kein Hindernis für die Andacht der Nonnen.

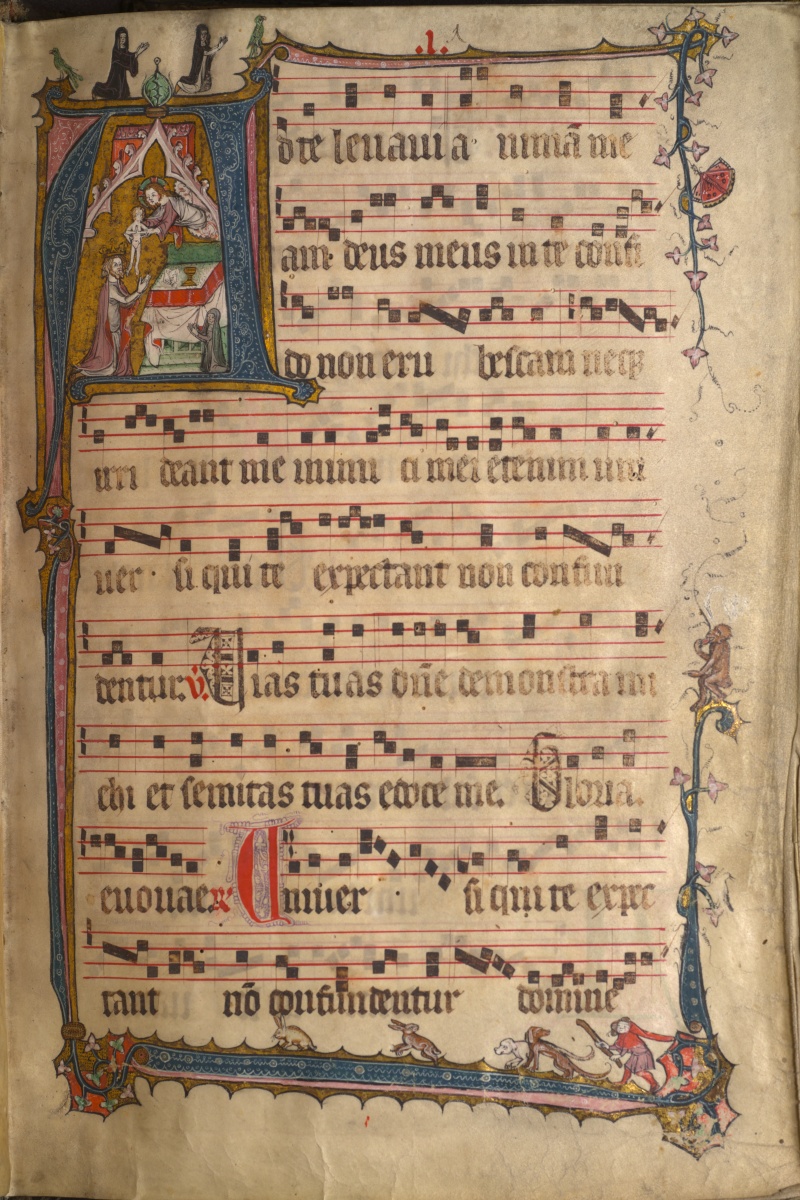

Das Kölner Klarissenkloster St. Klara gehörte schon bald nach seiner Gründung zu den angesehensten Frauenklöstern der Stadt. Die Nonnen stammten meist aus Familien der städtischen Führungsschicht sowie aus auswärtigen Adelsfamilien, wie hier schon berichtet wurde (vgl. Handschrift des Monats Oktober 2021 – Cod. 1235). Das Kloster konnte daher mit hochrangigen Kunstwerken ausgestattet werden – wie etwa dem um 1350/60 entstandenen Klarenaltar, der heute im Kölner Dom zu bewundern ist. Dass die Nonnen selbst erstklassige Buchmalerei beherrschten, bezeugen noch 15 Codices und 40 Einzelblätter aus dem 14. Jahrhundert. (Cod. 1150, fol. 1r)

Die Schreib- und Malwerkstatt des Klarenklosters ist zwischen 1320 und 1360 nachweisbar. Häufig stellten die Künstlerinnen an den Seitenrändern der Handschriften kleine betende Nonnen dar, die sie teilweise mit Namen versahen. So wird auf einem Einzelblatt aus dem Wallraf-Richartz-Museum (WRM, M 67) Gertrud von dem Vorst als Schreiberin benannt. In einem Antiphonarband, der sich heute in der Königlichen Bibliothek Stockholm befindet (Cod. Holm. A 172), klärt ein Eintrag darüber auf, dass Loppa vom Spiegel im Jahr 1350 Text und Noten geschrieben wie auch das Buch mit Malereien versehen habe. Durch Stilvergleiche können Loppa noch weitere Handschriften bzw. Malereien zugeschrieben werden; sie ist über einen längeren Zeitraum als Werkstattleiterin im Klarissenkloster anzusehen. (Cod. 1150, fol. 16r)

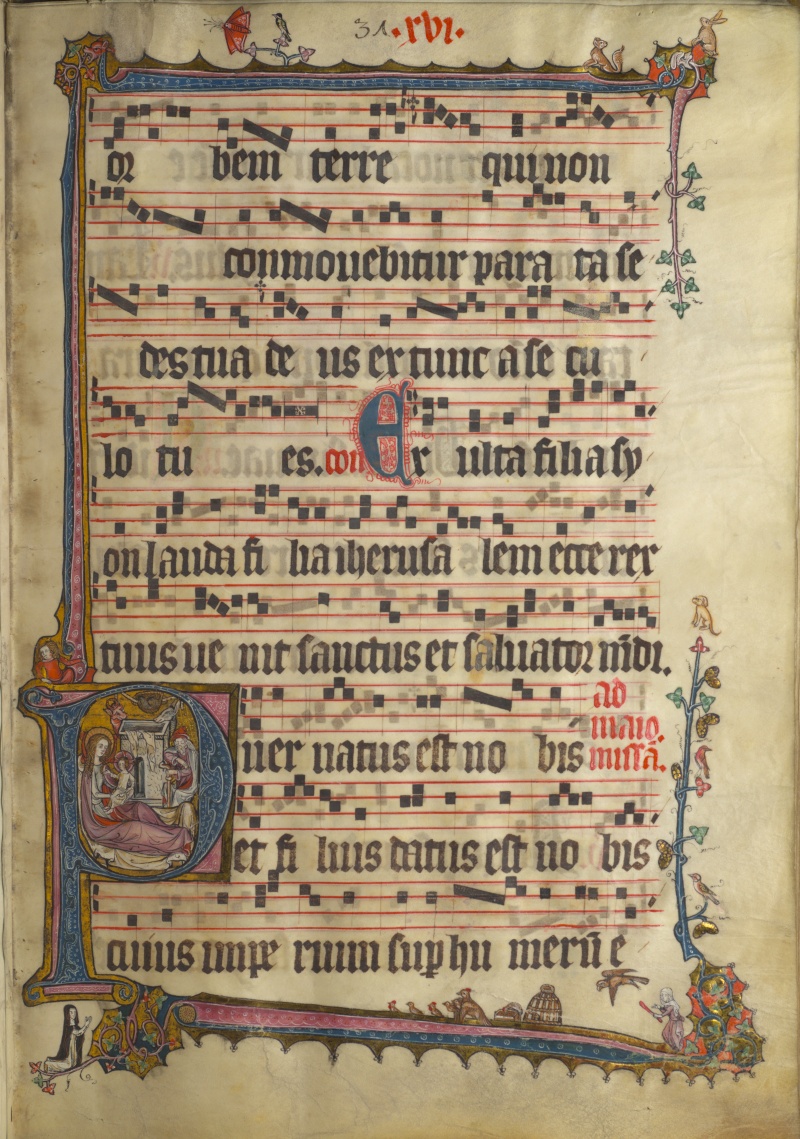

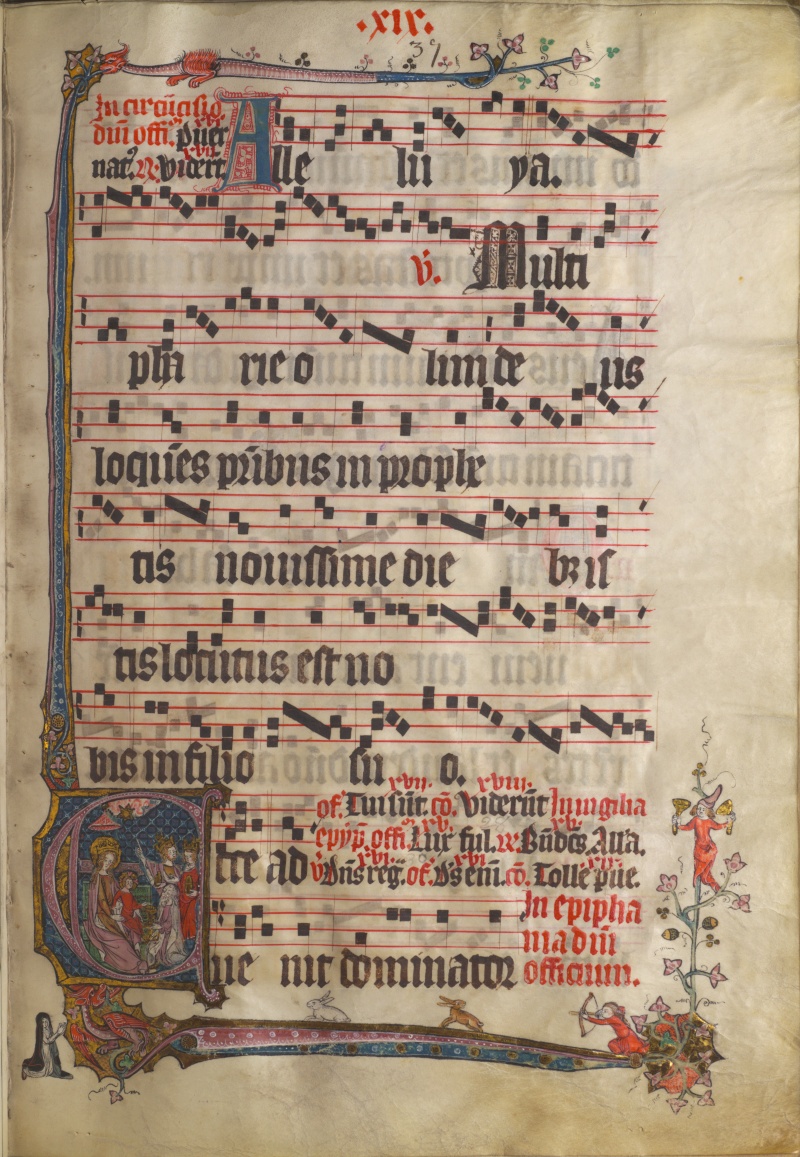

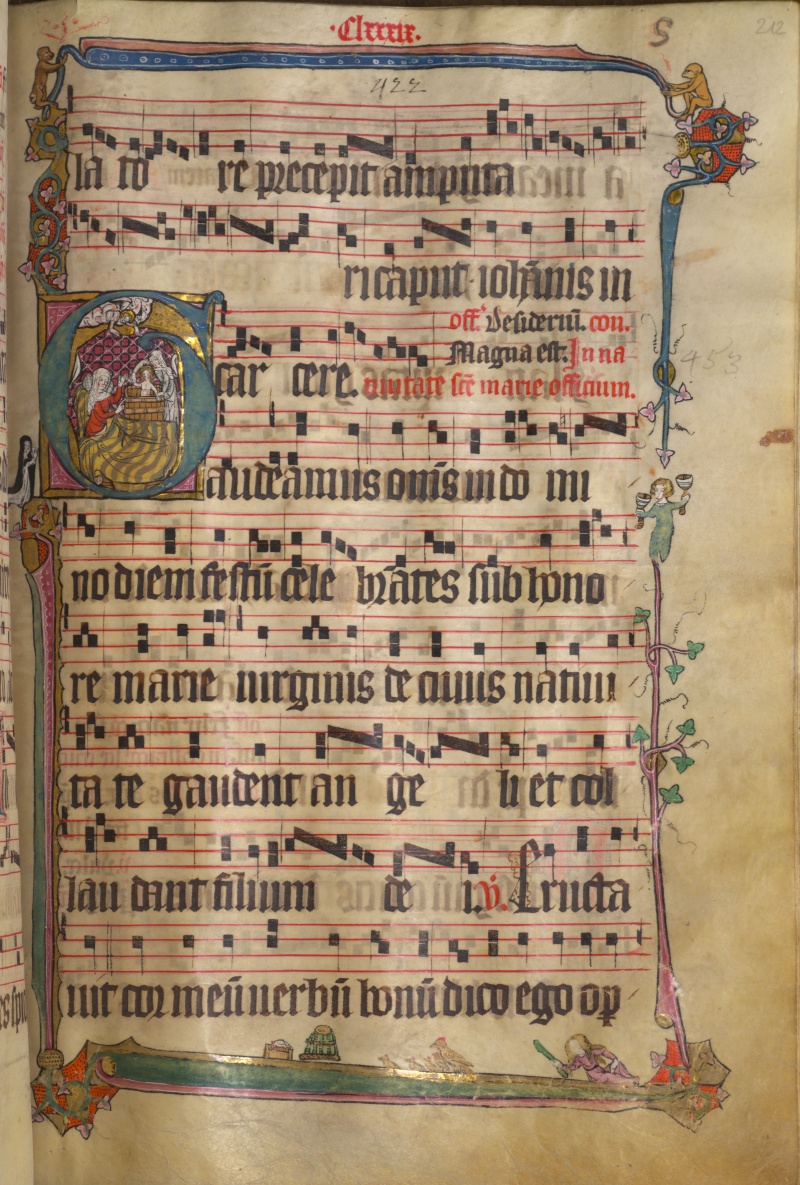

Die Klarissen stellten jedoch nicht nur für den Eigenbedarf, sondern auch für externe Auftraggeber kostbare Handschriften her, zum Beispiel einen Messordo für den Domdechanten Konrad von Rennenberg (vgl. Handschrift des Monats März 2021 – Cod. 149). Das Graduale Cod. 1150 – ein Chorbuch mit Gesängen für die hl. Messe – wurde für ein anderes Kloster angefertigt, nämlich für den Kölner Dominikanerinnenkonvent St. Gertrud am Neumarkt. Die Nonnen dieser seit dem 13. Jahrhundert bestehenden Gemeinschaft entstammten Kölner Patrizier-, Bürger- und Kaufmannsfamilien. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts sollen die Mystiker aus dem Dominikanerorden wie Meister Eckhart und Heinrich Seuse ihre Predigten in St. Gertrud gehalten haben. Bezeugt ist dies auf jeden Fall für Johannes Tauler, dessen älteste Predigthandschriften wohl in St. Gertrud entstanden. (Cod. 1150, fol. 19r)

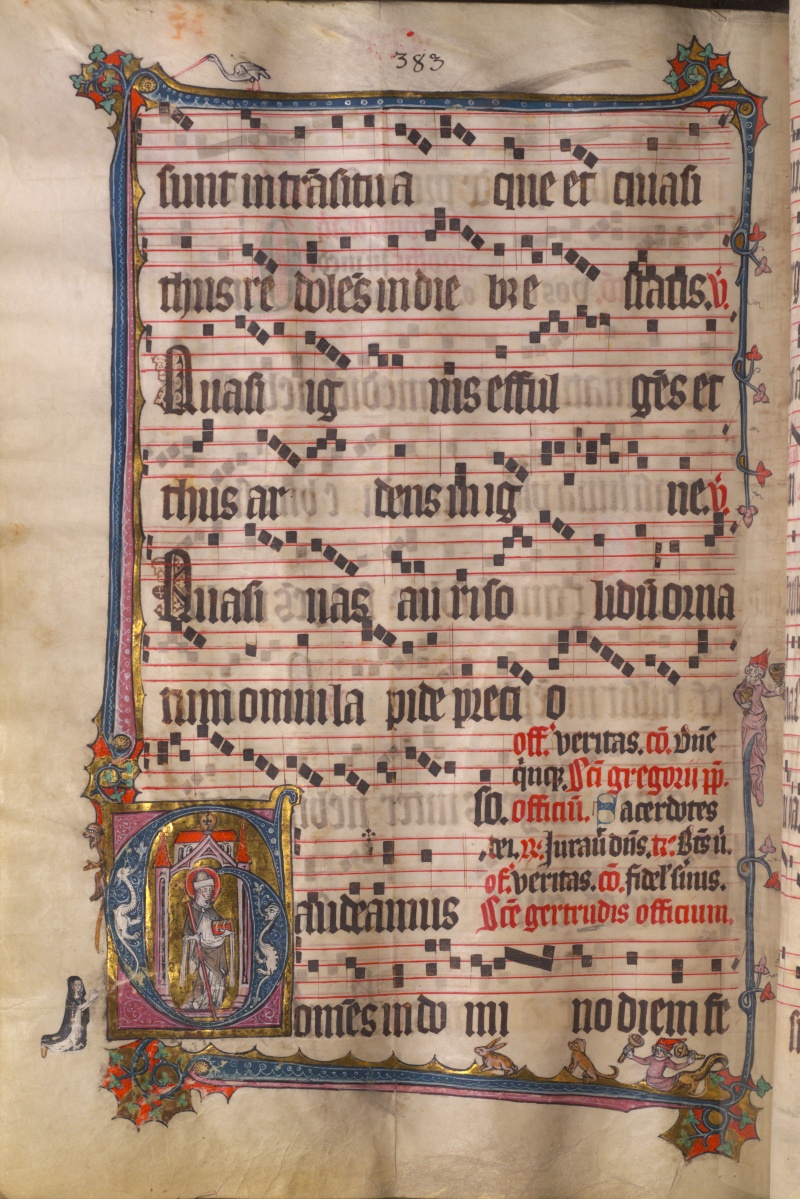

Das Skriptorium in St. Gertrud war jedoch für Buchmalerei offenbar noch nicht ausgestattet, so dass das Graduale Cod. 1150 bei den Klarissen in Auftrag gegeben wurde. Inhaltlich ist es ganz den Bedürfnissen der Dominikanerinnen angepasst. So wurde auf fol. 169v das Fest der heiligen Gertrud mit einem vollständigen Messformular versehen. Es beginnt mit einer goldverzierten Bildinitiale, von der eine mit stacheligen Blattranken besetzte Seitenrahmung ausgeht. Im Binnenfeld steht unter einem Kirchenbau die heilige Gertrud von Nivelles mit Äbtissinnenstab und Buch; ihr pelzverbrämter Fürstenhut verweist auf ihre adelige Herkunft. Eine Würdigung der Kirchenpatronin findet sich außerdem im Formular für die Kirchweihe, wo eine Sequenz für die heilige Gertrud eingefügt wurde (Cod. 1150, fol. 155v - 156v).

Die Buchmalerinnen aus St. Klara versahen auch diese Auftragsarbeit mit zahlreichen humoristischen Darstellungen (Drolerien) an den Seitenrändern, so etwa die Hasenjagd auf fol. 19r oder die ihre Küken beschützende Glucke, die gleich dreimal erscheint (fol. 16r, 178r, 189r). Diese scheinbar weltlichen Szenerien hatten häufig einen geistlichen Symbolgehalt, der für uns heute nicht mehr unmittelbar erkennbar ist.

Die Klarissen verzichteten auch nicht auf die Darstellung von betenden Nonnen am Seitenrand, doch tragen diese nunmehr den schwarz-weißen Habit der Dominikanerinnen. Zum Fest des hl. Pantaleon (fol. 199v) findet sich zudem ein kniender Mönch mit der Beischrift „Io[hannes] de Bacheym cantor“. Der 1385 verstorbene Johannes von Bachem war seit 1343 Vorsänger in der Benediktinerabtei St. Pantaleon und ist als Stifter der Handschrift anzusehen, deren Herstellung gegen 1360 erfolgt sein dürfte.