Epochemachende Buchmalerei – Das Evangeliar aus St. Maria ad Gradus (Cod. 1001a)

Das prachtvolle Evangeliar, um 1033 entstanden, zählt zu den Höhepunkten der Buchmalerei des 10. und 11. Jahrhunderts. In der Kölner Malerschule stand es am Beginn einer Aufbruchs- und Blütezeit.

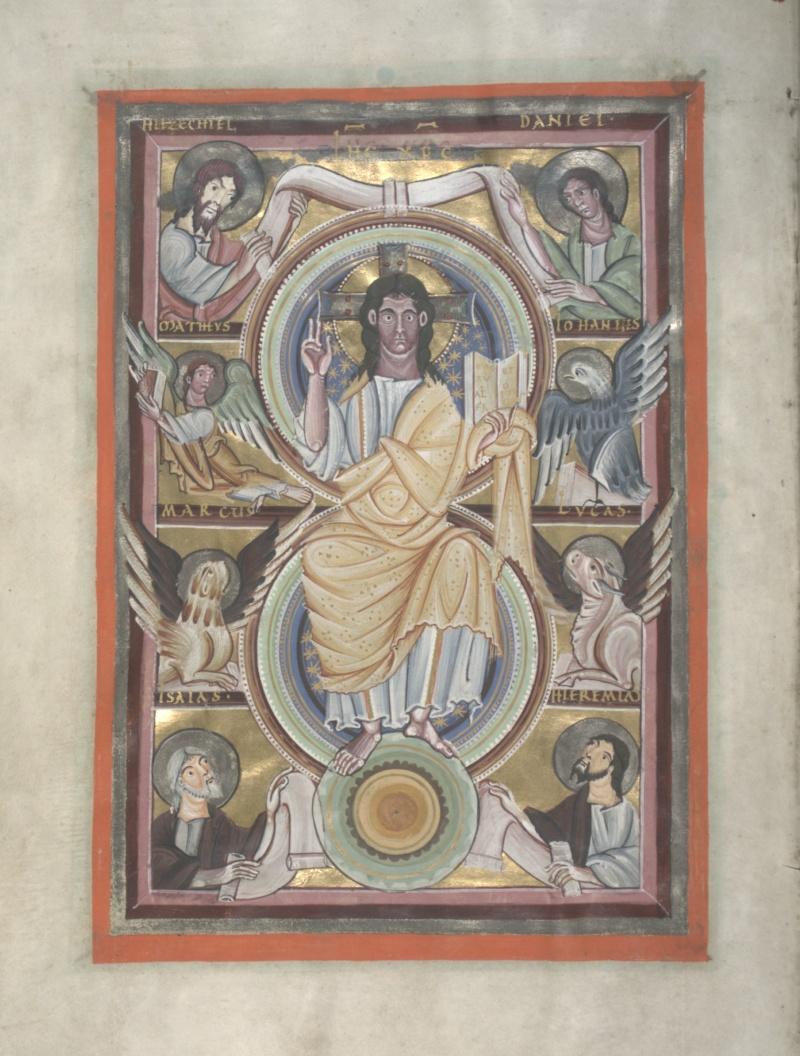

Es gibt kaum eine Eröffnungsseite unter den Kölner Handschriften, die beeindruckender wäre als diese: Majestätisch thront Christus als Weltenherrscher vor einer aus zwei kosmischen Kreisen gebildeten Mandorla und mit der Erdkugel zu seinen Füßen, in der linken Hand ein Buch haltend, die rechte zum Segen erhoben (Cod. 1001a, fol. 1v). Vor goldenem Hintergrund umgeben ihn die berichtenden Zeugen seiner Herrschaft: Mit Schriftrollen in den Händen die alttestamentlichen Propheten Ezechiel, Daniel, Jesaja und Jeremia, mit Pergamentcodices dagegen und symbolisiert durch vier Wesen die Evangelisten Matthäus, Johannes, Markus und Lukas. Mit ihrem aus karolingischen Vorbildern entwickelten gestalterischen Anspruch und theologischen Programm gehört diese Darstellung zu den Höhepunkten der Buchmalerei des 10. und 11. Jahrhunderts.

Das Evangeliar aus St. Maria ad Gradus in Köln reiht sich dabei ein in eine Serie von zwanzig reich mit Zierseiten und Bildern ausgestatteten Handschriften, die zur Zeit der Erzbischöfe Everger, Pilgrim und Hermann II. entstanden – also etwa zwischen 985 und 1056. Seit den Forschungen von Peter Bloch und Hermann Schnitzler 1967/70 wird die Kunst dieser Gruppe – dynastisch gesehen nicht ganz korrekt – als „Ottonische Kölner Malerschule“ bezeichnet und in vier Hauptphasen unterteilt. Verortet wird die Malerei am Domskriptorium und mindestens einer weiteren Werkstatt, die wahrscheinlich an St. Pantaleon oder auch an St. Gereon zu suchen ist (fol. 2v).

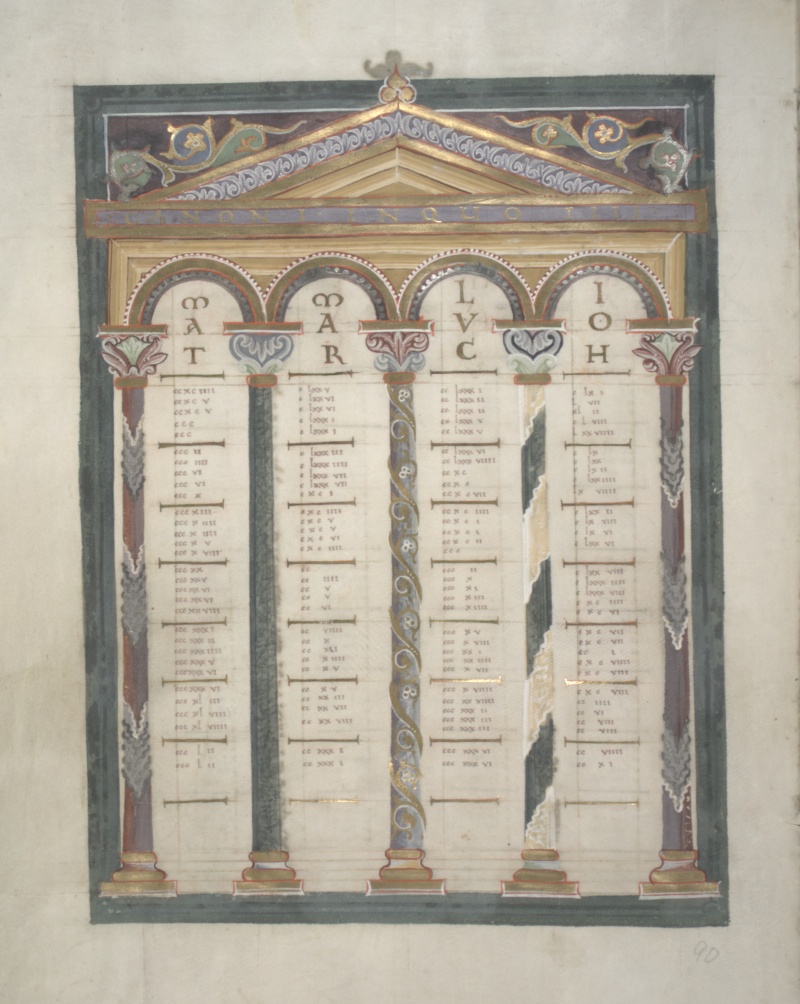

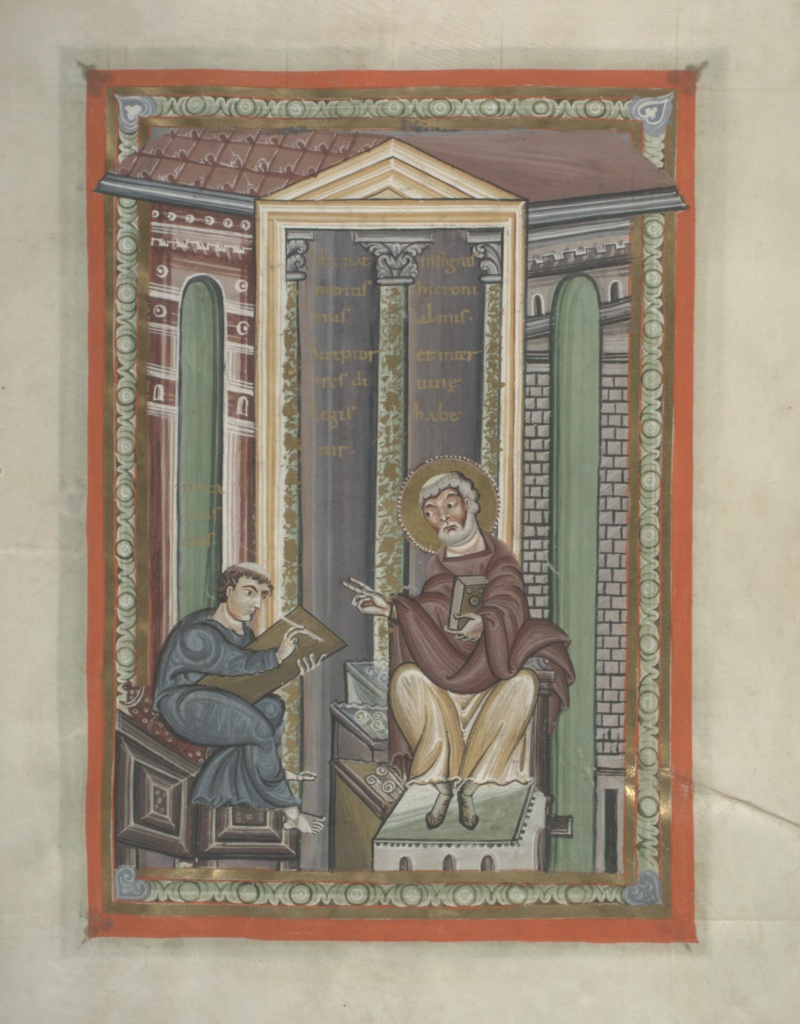

Die Kanontafeln, die sich an die Eröffnung durch die Maiestas domini anschließen, werden eingefasst durch eine Darstellung des Kirchenvaters Hieronymus (fol. 8v). Er übersetzte im Auftrag von Papst Damasus († 384) die Bibel ins Lateinische und gilt damit als Urheber der sogenannten Vulgata, der Grundlage aller mittelalterlichen Bibelabschriften. Auch seine inhaltlich erklärenden Vorreden wurden in der Regel mit abgeschrieben. Im Mariengraden-Evangeliar wird Hieronymus nicht als schreibend, sondern diktierend dargestellt. Eine Beischrift in Gedichtform erläutert seine Funktion und stellt seinen Sekretär als „notarius eius“ vor.

Stilistisch stellt das Mariengraden-Evangeliar einen Neuanfang innerhalb der Kölner Buchmalerschule dar, wie Klaus Gereon Beuckers in einer Monografie hierzu betonte: Es greift zwar die Traditionen der ottonischen Buchkunst auf, entwickelt jedoch mithilfe von Elementen süddeutscher Malerei eine souveräne künstlerische Eigenständigkeit, die es zum Vorbild für die folgenden Handschriften macht. Damit passt es in die Aufbruchs- und Blütephase der Stadt Köln, die mit dem salischen Kaiser Konrad II. (amt. 1024-39) einsetzte und seine Datierung um 1030/33 nahelegt. Ausradierte Vorzeichnungen wie etwa beim Bild des Evangelisten Matthäus (fol. 21v), die mit Hilfe von UV-Aufnahmen sichtbar gemacht werden konnten, dokumentieren zusätzlich diesen malerischen wie politischen Wandel.

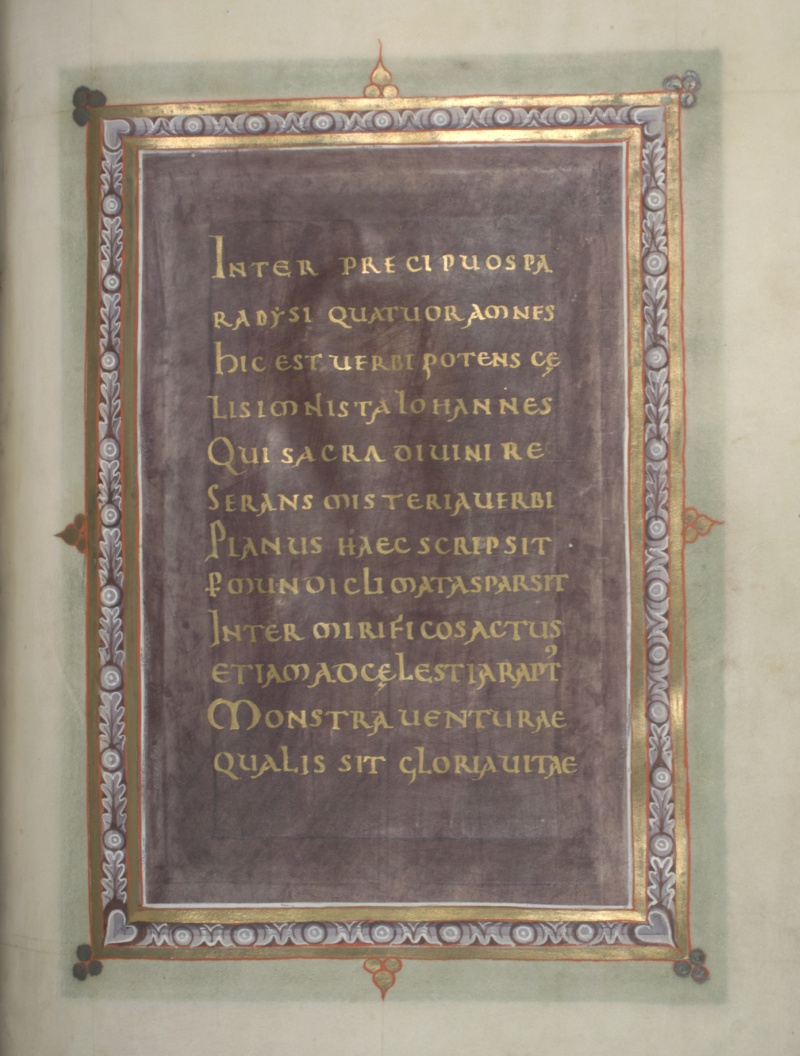

Neben dem figürlichen beweist auch der ornamentale Schmuck den hohen Anspruch und die künstlerische Fähigkeit des Malers. Alle Evangelien beginnen mit einem aufwendig gerahmten Widmungsgedicht, einem Evangelistenporträt und einer Textzierseite. Die ersten Worte sind jeweils durch eine Initialzierseite hervorgehoben, die bei Matthäus (fol. 23v) und Johannes (fol. 178v) am prächtigsten gestaltet sind. Während bei jenem vier Medaillons mit männlichen Büsten den Rahmen unterbrechen, sind es bei Johannes vier quadratisch eingefasste Evangelistensymbole. Ein gleichermaßen gerahmtes Opferlamm in der Mitte der Seite symbolisiert die Einheit der sich stets auf Christus beziehenden Evangelien. Die goldenen Flechtbänder der ineinander verschlungenen Initialbuchstaben verweisen deutlich auf Vorbilder aus St. Gallen und der Reichenau.

Wie das um 1033 entstandene Prachtevangeliar nach Mariengraden gekommen ist, bleibt unklar (fol. 177r). Das Kanonikerstift „ad Gradus“, also an den Stufen zum Rhein hinter dem Domchor gelegen, wurde erst 1059 unter Erzbischof Anno II. gegründet. Durch die Nähe zum Dom gab es häufig personelle Überschneidungen mit dem Domkapitel; in Spätmittelalter und Neuzeit diente es aber fast nur noch zur finanziellen Versorgung von Klerikern. Als das Stift bereits 1794 verlassen und 1802 endgültig aufgehoben wurde, gelangten viele Ausstattungsgegenstände in den Dom; das Evangeliar kam dagegen wohl in das nahe gelegene Priesterseminar. Kirche und Stift St. Maria ad Gradus wurden 1814 abgebrochen – nicht zuletzt, um dadurch freien Blick auf den Dom zu gewähren.