Mission possible – Papst Gregor I. und die Bekehrung der Angelsachsen (Cod. 92 und 93)

Wer nicht reisen kann, muss schreiben: Papst Gregor I. erledigte seine organisatorischen Aufgaben im kirchlichen wie im weltlichen Bereich gerne mittels Briefen, und das ziemlich erfolgreich. Aus den Schreiben sprechen politische Einflussnahme, theologische Gedanken und praktische Ratschläge, aber auch Lob und Freude – wie etwa über die gelungene Missionierung der Angelsachsen im Süden Englands.

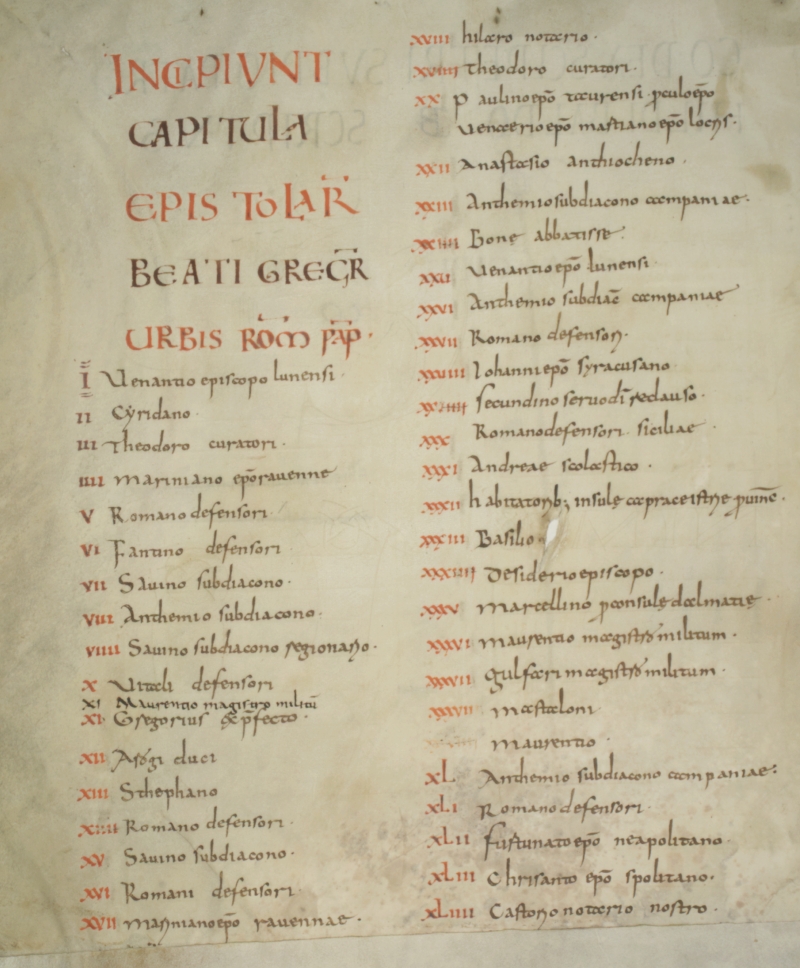

In der Kolumne des vorigen Monats wurde die Regula pastoralis Papst Gregors I. (amt. 590-604) vorgestellt, ein im Mittelalter weitverbreitetes Werk über die Aufgaben und Tugenden eines Seelsorgers. Wer vielleicht urlaubsbedingt den Text übersehen hat, kann die Beschreibung des von vielen Händen erstellten Cod. 89 hier nachlesen: https://www.dombibliothek-koeln.de/m-article/Auch-Schreiberinnen-muessen-ueben-Eine-Abschrift-der-Regula-pastoralis-als-Lehrhandschrift-im-Skriptorium-Cod.-89/. Wir bleiben noch einmal bei den Werken Gregors des Großen, der zu den vier westlichen Kirchenvätern zählt und dessen Gedenktag am 3. September begangen wird. Diesmal stehen seine Briefe im Mittelpunkt, die mehr noch als die theologischen Schriften Einblick in das Denken, Handeln und die Person des Papstes geben. (Cod. 92, fol. 1v)

Gregor stammte aus einer begüterten römischen Familie und erhielt eine Ausbildung als Verwaltungsjurist; um 572/73 wurde er Stadtpräfekt von Rom. Weil der Kaiser in Konstantinopel residierte, oblag ihm damit die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und die höchste Gerichtsbarkeit in Rom. Nach wenigen Jahren gründete er jedoch in der elterlichen Villa eine klösterliche Gemeinschaft – noch heute existiert dort auf dem Monte Celio das Kloster Ss. Andrea e Gregorio. Im Jahr 590 zum Bischof von Rom gewählt, übernahm Gregor mit kaiserlicher Duldung hoheitliche Aufgaben im Bereich der Verwaltung und löste zahlreiche Probleme der Stadt wie etwa die Bedrohung durch die Langobarden. Seine Theologie, die im Wesentlichen auf der Auslegung des „verborgenen Schriftsinns“ der Bibel beruht, breitete er im Kommentar zum Buch Hiob und einer Sammlung von Predigten (Homilien) aus. Seine vier Bücher der Dialoge über Leben und Wunder italischer Heiliger schließlich waren zwar Nährboden für die „Wundersucht“ des Mittelalters, aber auch wichtige (und einzige) Quelle etwa für das Leben des Mönchsvaters Benedikt von Nursia. Dass der Gregorianische Gesang auf Papst Gregor I. zurückgehen soll, ist allerdings Legende. (Cod. 92, fol. 4r)

Das wichtigste Instrument für Gregors Amtsführung waren jedoch seine Briefe, die heute eine bedeutende historische Quelle – auch für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte – darstellen. Einige Tausend dürfte er geschrieben haben, doch nur 854 davon sind im sogenannten Registrum epistolarum erhalten. Dabei handelt es sich um Ausgangskopien der päpstlichen Kanzlei, die ursprünglich von nahezu allen in seiner Amtszeit versandten Briefen angefertigt wurden – auf Papyrus, weshalb die meisten verloren sind. Die erhaltenen Kopien wurden im Wesentlichen in drei Sammlungen handschriftlich verbreitet. Neben einem unter Papst Hadrian I. (amt. 772-795) angelegten Registerauszug (Sigle R) sind dies die „Sammlung der 200 Briefe“ (Sigle C) und eine Sammlung von 54 Briefen, die der Mönch Paulus Diaconus aus Montecassino († um 800) angelegt haben soll (Sigle P). (Cod. 92, fol. 169v)

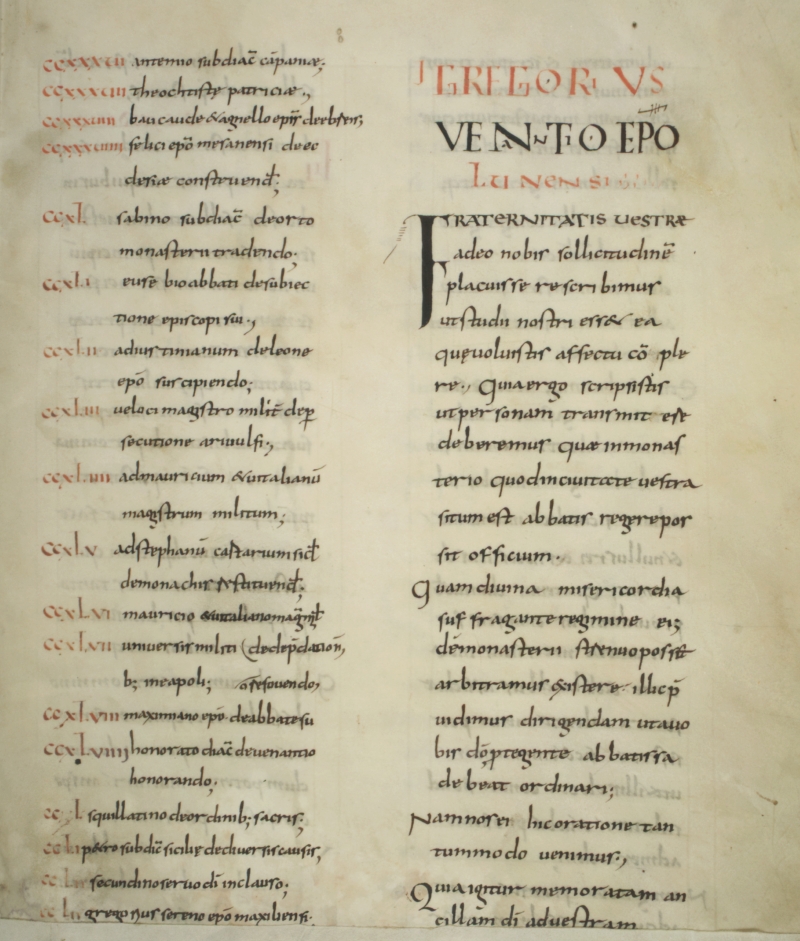

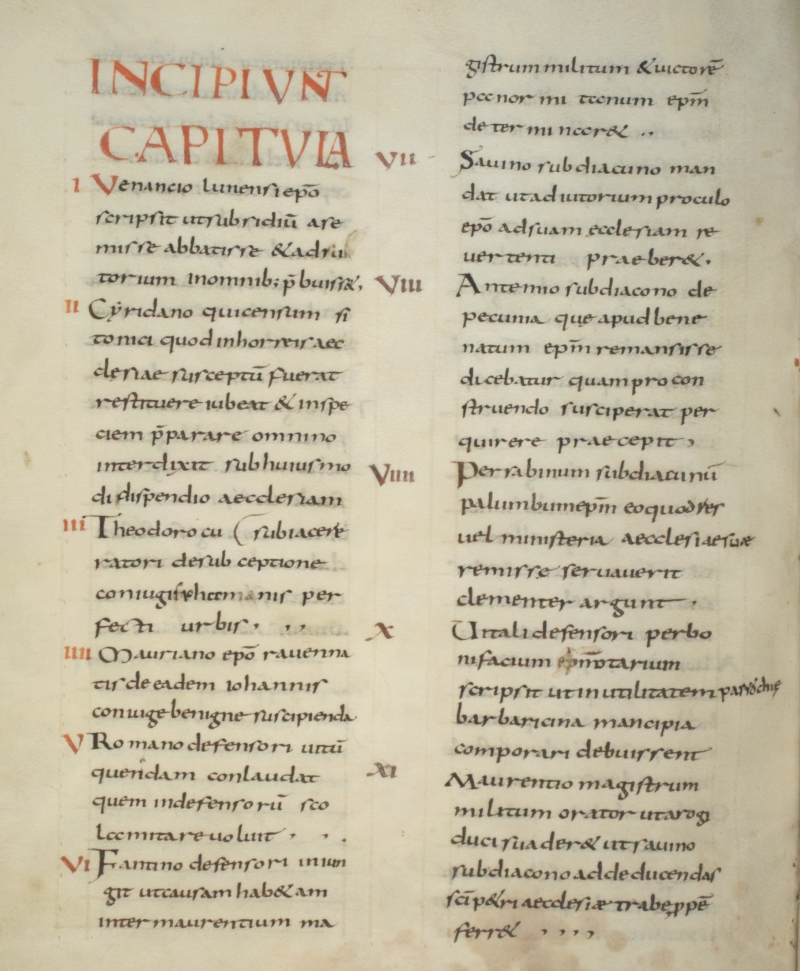

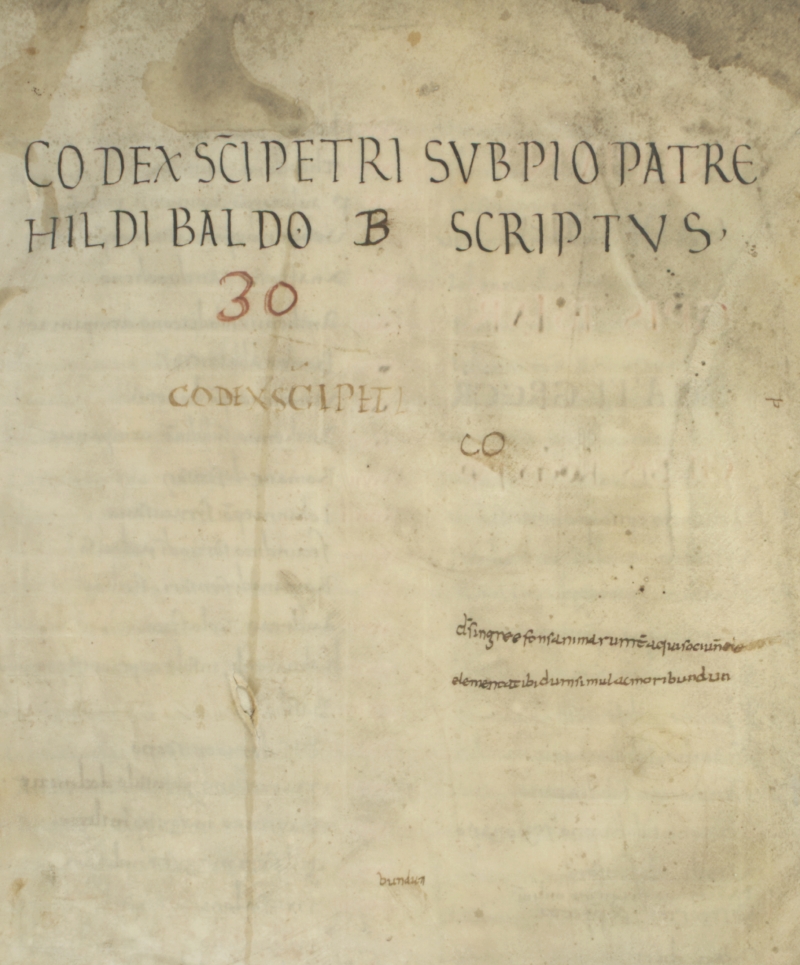

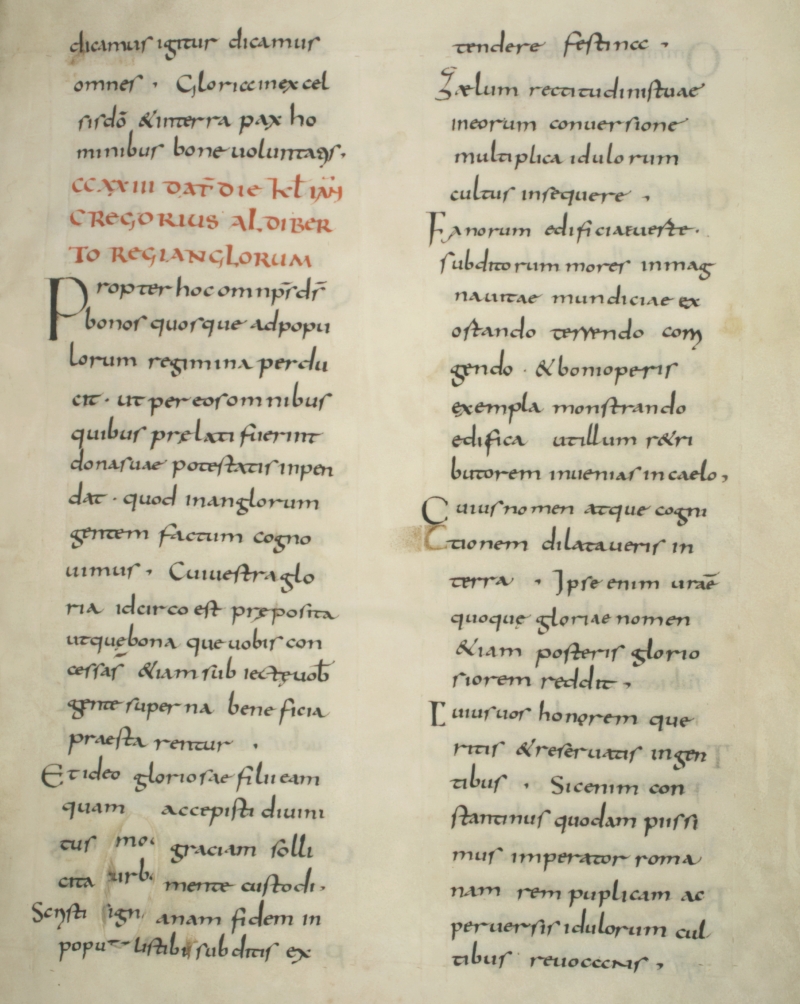

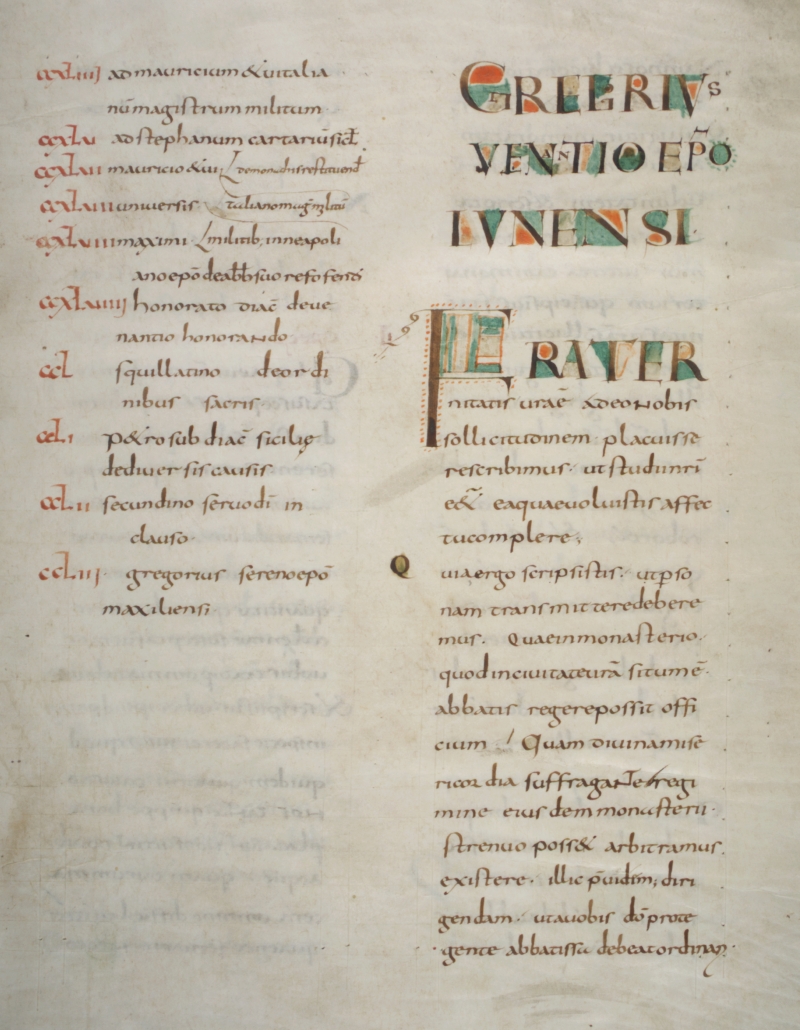

Die hier vorgestellten Codices 92 und 93 der Kölner Dombibliothek enthalten die Sammlungen C und P, also 254 Briefe. Cod. 92 gilt als zweitälteste Abschrift dieser Sammlungen; er wird auf ca. 801-810 datiert. Auf dem ersten Blatt (fol. 1r) trägt er die Inschrift „Codex Sancti Petri sub pio Patre Hildebaldo scriptus“ – „Diese Handschrift des hl. Petrus [= der Kathedrale zu Köln] wurde unter dem frommen Vater Hildebald geschrieben“, was seine Entstehung in der Amtszeit des ersten Kölner Erzbischofs Hildebald (amt. 795-818) verbürgt. Für den Historiker Henry Mayr-Harting ist Cod. 92 „eine der schönsten Handschriften der Dombibliothek“: Auf großen Blättern (35,5 x 25 cm) aus überwiegend gutem Pergament (die Wasserschäden stammen aus jüngerer Zeit) ist der Text von mehreren Schreibern in einer eleganten karolingischen Minuskel in zwei Spalten geschrieben. Zu Beginn (fol. 1v-4r) werden die 253 abgeschriebenen Briefe in einem Inhaltsverzeichnis (capitula) kurz benannt, während die Übersicht am Ende (fol. 169v-180v, ebenfalls als capitula bezeichnet) dazu jeweils eine kurze Inhaltsangabe bringt – allerdings bereits mit Brief 221 abschließt. Der Buchtitel auf fol. 1v wurde in brauner und roter Capitalis und Uncialis ausgeführt, ebenso die Briefanfänge, während die Brieftitel in roter Uncialis ausgezeichnet wurden. Ansonsten findet sich kein Schmuck in dieser so puristisch ausgestatteten Handschrift.

In der karolingischen Epoche, für die u.a. die Ausbreitung und Konsolidierung des christlichen Glaubens im Vordergrund stand, waren wohl jene Briefe besonders interessant, die sich mit der Missionierung der Angelsachsen befassten: Um 595/96 schickte Gregor den Mönch Augustinus, Prior seines Klosters auf dem Monte Celio, mit einigen Gefährten nach England, um die dort aus Germanien eingewanderten heidnischen Stämme zu bekehren. Das Unternehmen gelang, auch dank brieflicher Unterstützung durch den Papst, und Augustinus wurde zum ersten Bischof von Canterbury ernannt. In beiden Domhandschriften findet sich eine Reihe von Briefen an Augustinus (Briefe 122, 125) oder den König von England Adilbert (Brief 123, auf Cod. 92, fol. 135r fälschlich „Aldiberto“), in denen Gregor seiner Freude über die gelungene Mission Ausdruck verlieh.

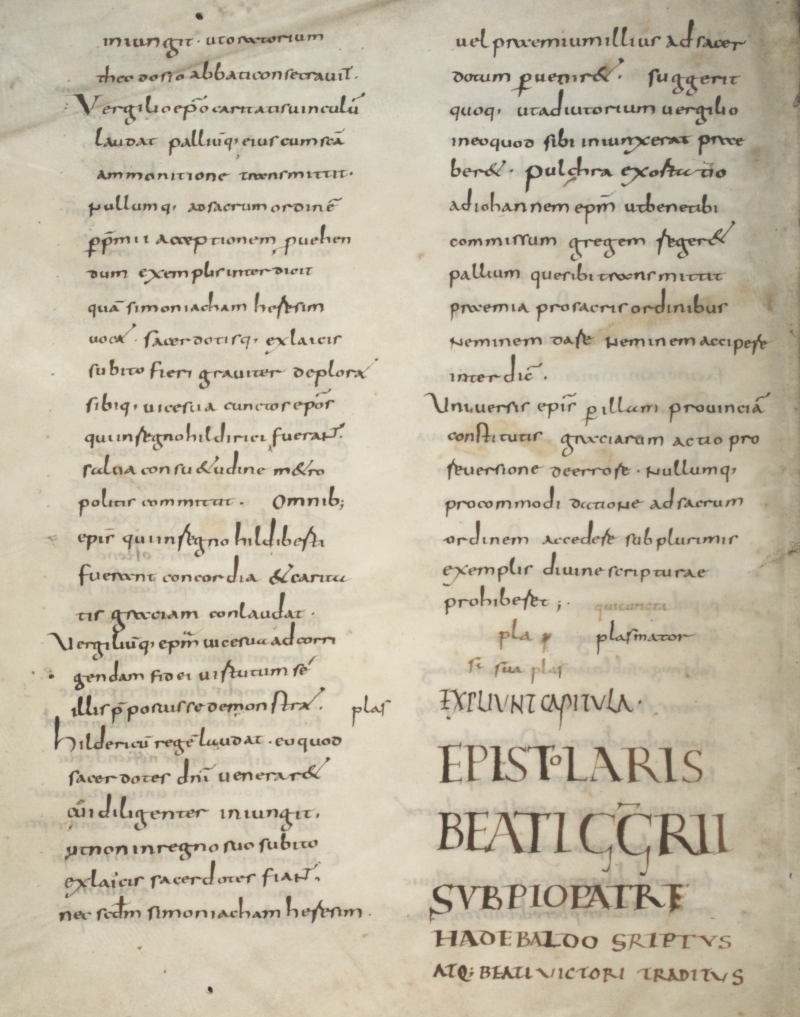

Cod. 93 wurde schon früh als Kopie von Cod. 92 erkannt. Ersichtlich ist dies aus der gleichen Einrichtung – karolingische Minuskel in zwei Spalten auf Pergamentblättern in ähnlicher Größe wie Cod. 92. Auch die Gestaltung der Auszeichnungsschriften für Titel- und Briefüberschriften ähnelt dem Vorbild. Darüber hinaus sind einzelne Schreibfehler der älteren Handschrift korrigiert – und zwar mithilfe tironischer Noten, der Kurzschrift der Antike, die im Mittelalter noch viele Schreiberinnen und Schreiber beherrschten. Der Text ist hauptsächlich von einer Hand geschrieben, der stellenweise drei weitere Hände zuarbeiteten. Zahlreiche Fehler enthalten die Rubriken, weil deren Schreiber den Text offenbar nicht verstand. Ein Brief wurde zudem ganz übersehen. Interessant ist der Schmuck auf der ersten Textseite (fol. 4r): Die Capitalis-Buchstaben des Titels und des ersten Wortes wurden mit Minium, Grün und Ockergelb schattiert, der Initialbuchstabe F zusätzlich umpunktet. Letzteres ist ein Erbe von insularen Schreibern und war in vielen Skriptorien beliebt, auch wenn die Künstler nicht unbedingt mehr aus Irland oder Großbritannien kamen.

Das Explicit von Cod. 93 (fol. 177v) hält einen überraschenden Datierungshinweis bereit: Er sei unter Erzbischof Hadebald geschrieben und dem hl. Victor übergeben worden. Hadebald (amt. 819-841) war der unmittelbare Nachfolger von Hildebald auf dem Kölner Bischofsstuhl. Durch einen entsprechenden Besitzeintrag ist lediglich eine weitere Handschrift aus seiner Amtszeit bekannt, die sich heute in Schloss Pommersfelden befindet. Mit dem hl. Victor ist wohl die Kirche von Xanten gemeint, die dem Erzbistum Köln unterstellt war und für deren Stiftskapitel man diesen Codex vermutlich anfertigte. Da er bis heute in der Kölner Dombibliothek verwahrt wird, hat er seine eigentlichen Empfänger offenbar nie erreicht.