Bischof Maternus und die gallischen Dörfer. Konzilstexte gegen Irrlehren in der ältesten Handschrift Kölns (Cod. 212)

Aus dem 6. Jahrhundert stammt die älteste Handschrift der Kölner Dombibliothek. Entstanden in einem kleinen gallischen Bischofssitz in den französischen Alpen, versammelt Cod. 212 vor allem Rechtssätze zur Abwehr von Irrlehren, zum Teil als einzige Quelle. Darunter spielt etwa das Konzil von Nizäa aus dem Jahr 325 noch heute eine Rolle – und war vielleicht auch ein Grund, warum der Codex im 8. Jahrhundert nach Köln kam.

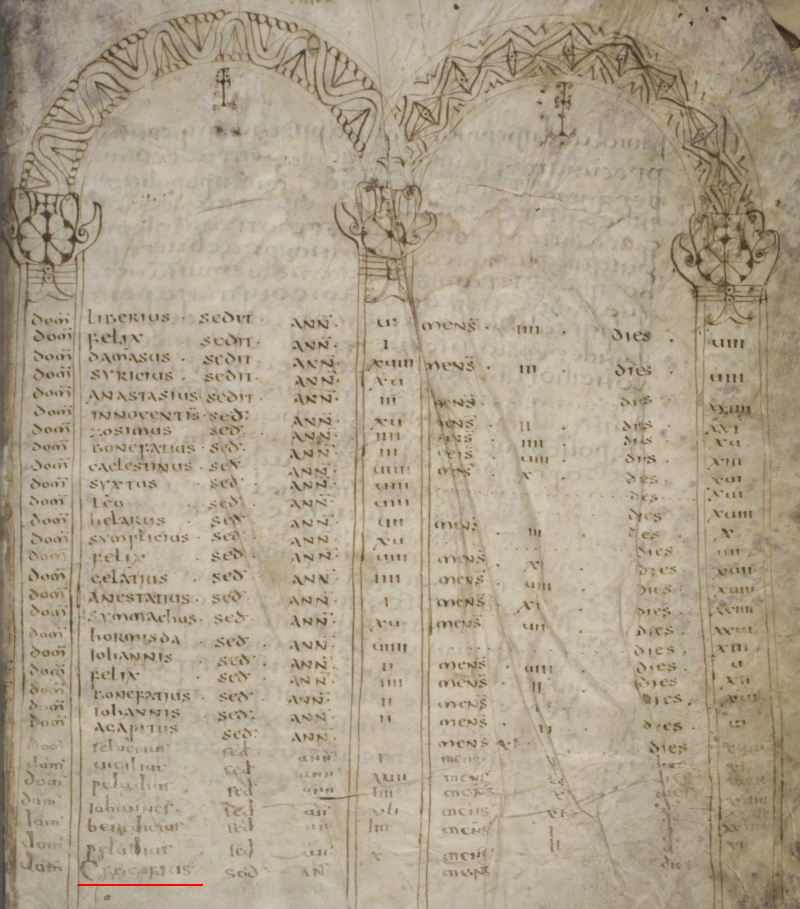

Kirchenrechtliche Buchhandschriften sind oft mehr als nur trockene Sammlungen von alten Vorschriften. Das ist schon anhand der im April 2025 vorgestellten Sanblasiana-Sammlung in Cod. 213 aus iroschottischer Herkunft deutlich geworden. Auch Cod. 212, die älteste Handschrift der Kölner Dombibliothek, birgt einige Überraschungen, die durch neue Erkenntnisse nun besser eingeordnet werden können. Dabei stand ihr ehrwürdiges Alter noch nie infrage: Die Schrift ist eindeutig – so der Heidelberger Paläograph Tino Licht – eine Jüngere Halbunziale im knotigen Stil Südfrankreichs, wo sie im 6. und 7. Jahrhundert geschrieben wurde. Die in Cod. 212 enthaltenen Synodalakten enden mit der 5. Synode von Lyon im Jahr 549. Eine vielleicht nachgetragene Namensliste der Päpste schließlich endet bei Gregor dem Großen (amt. 590-604), jedoch ohne dass die Dauer seiner Amtszeit eingetragen wurde (fol. 169r). Seit den ersten Beschreibungen dieser Handschrift war folglich ihre Entstehung in Südfrankreich gegen Ende des 6. Jahrhunderts stets Konsens.

In die gleiche Richtung weist der Buchschmuck, der sich – abgesehen von den in Minium, Grün und Gelb ausgeführten Überschriften in Capitalis rustica – hauptsächlich in der zweiten Hälfte des Bandes findet. Zierinitialen sind überwiegend als Fische dargestellt – entweder als Delphin (fol. 113r, 122r, 131r, 132v, 143r) oder als gewöhnlicher Fisch mit zugespitztem, vogelähnlichem Schnabel (fol. 93v, 129v, 153r). Lediglich die D-Initiale von fol. 123v wird von einem Kreuz bekrönt und läuft in einer Rebe aus, an der ein Vogel pickt. In Federzeichnungen werden Henkelvasen (Kantharoi) dargestellt, die wie der Delphin aus spätrömischem Formenrepertoire stammen (fol. 167v, 168v, 169r). Anton von Euw sah hierin „das unmittelbare Erwachsen dieser Kunst aus der Spätantike“ und setzte sie an den Beginn der merowingischen Buchmalerei, die später in den Klöstern von Jouarre, Chelles und Luxeuil zu einer hochstilisierten Kunst entwickelt wurde.

Auch inhaltlich hat die nach ihrem Aufbewahrungsort benannte Collectio Coloniensis einen Schwerpunkt auf der ehemals römischen Provinz Gallien: Auf die Canones wichtiger gesamtkirchlicher Konzilien folgen die Beschlüsse regionaler gallischer Synoden, unterbrochen von einigen Seiten mit Papstdekretalen und abgerundet durch weitere ökumenische Konzilien des 4. und 5. Jahrhunderts. Für einige Synodalakten stellt unsere Handschrift die einzige noch erhaltene Quelle dar, so etwa für das Konzil von Nîmes (394 oder 396) oder die Synode von Marseille (533). Zu anderen gallischen Konzilien bietet der Codex eine Sonderüberlieferung oder Zusatzinformationen wie die Namensliste der Konzilsteilnehmer von Vaison (442), die nur hier überliefert ist. Nebenbei findet sich auf fol. 30r der älteste erhaltene Nachweis für den ersten Kölner Bischof Maternus, der im Jahr 314 zusammen mit seinem Diakon Macrinus am Konzil von Arles teilnahm: „Ex civitate agrepinentium Maternus episcopus, Macrinus diaconus“ ist in Zeile 10-11 zu lesen. Davor ist nur seine Teilnahme an einer römischen Synode im Jahr 313 bezeugt, doch gibt es davon keine derart frühe schriftliche Quelle.

In Nizäa, wo ein ökumenisches Konzil im Mai oder Juni des Jahres 325 tagte, war Maternus († um 328) gemäß den Bischofslisten offenbar nicht dabei. Doch selbstverständlich enthält Cod. 212 auch die Beschlüsse dieses wichtigen Konzils (fol. 7r-14r), dessen 1700. Jubiläum gerade gefeiert wird. Auf fol. 12r ist das heute noch in fast allen christlichen Kirchen gültige Glaubensbekenntnis wiedergegeben, das gegen die Irrlehre des Arius formuliert, dass Jesus Christus gottgleich und nicht gottähnlich sei, also „im selben Sinne Gott ist wie der Vater“ (Michael Seewald). Ungewöhnlich für eine prinzipiell kanonistische Handschrift sind dagegen zahlreiche Einschübe aus dem antiken römischen Recht. So enthält Cod. 212 die Konstitution Saluberrima der Kaiser Honorius und Theodosius II. aus dem Jahr 418 sowie zwei Novellen Valentinians III. (reg. 424-455). Der Bezug auf die römische Rechtstradition ist typisch für die gallischen Bischöfe, die meist einer gallorömischen Senatorenschicht entstammten: Mit Hilfe einer Symbiose von kirchlichen und weltlichen Bestimmungen konnten sie wohl ihre Rechtsansprüche besser durchsetzen.

Auf vielen Seiten bestimmen lange Unterschriftslisten der an Synoden teilnehmenden Bischöfe das Erscheinungsbild der Handschrift. Nach Tino Licht ergibt sich aus einer dieser Listen ein Hinweis auf die Herkunft dieser Handschrift. Bei den Teilnehmern der 5. Synode von Orléans (549) ist auf fol. 121r ein Bischof durch ein Kreuzzeichen, eine Initiale und rote Schrift hervorgehoben. Es handelt sich hier wohl um einen Memorialeintrag für Valesius/Vellesius, den zweiten Bischof von Gap (amt. 541-560). Dieser scheinbar unbedeutende Bischofssitz in den französischen Alpen, etwa 100 km südlich von Grenoble, war bislang nicht für ein Skriptorium bekannt. Licht weist jedoch nach, dass dessen vierter Bischof Aredius (amt. 579 - um 601) eng mit Papst Gregor dem Großen in Verbindung stand und sich durch kirchenpolitisches Engagement auszeichnete, so dass das Anlegen einer kirchenrechtlichen Sammlung durchaus in das Bild seiner Amtszeit passt. Hierzu gehört auch, dass die Texte einen Schwerpunkt in der Bekämpfung verschiedener Irrlehren zeigen sowie den Primat des römischen Bischofs betonen.

Wie und warum die Handschrift letztlich nach Köln kam, lässt sich nicht vollständig klären. Doch immerhin gibt es neue Erkenntnisse zu jenem ominösen Sigibertus, der sich am Ende von Cod. 213, fol. 143r als Schreiber ausgab, der er freilich nicht gewesen sein kann. In Cod. 212 hinterließ er auf fol. 167v die Bemerkung „Sigibertus bindit libellum“. Entgegen früherer Deutungen ist bindit wohl nicht von einem altsächsischen bindan abgeleitet und somit als Neubindung des Buches zu verstehen. Vielmehr lässt sich das lateinische vendere (hier mit Lautverschiebung vom ve zum bi) auch als kaufen (statt verkaufen) übersetzen – also „Sigibert hat dieses Buch gekauft“. Da ein Sigibert auch in der Hofschule Karls des Großen nachzuweisen ist, könnte dieser Vorgang in die Zeit des Erzbischofs Hildebald († 818) gefallen sein, dem obersten Geistlichen am Hof des Kaisers. An ihn erinnert eine Federprobe zu Beginn der Handschrift: „In dei nomen Hildibaldus / memor esto fili quoniam pauperes vitam gerimus – Im Namen Gottes denke daran, mein Sohn Hildebald, dass wir ein armes Leben führen“. Es ist nicht ganz eindeutig, ob dies als moralische Mahnung an Hildebald selbst zu verstehen ist – oder aber eine Beschwerde seiner unterbezahlten Kleriker darstellt. Der Eintrag ist jedenfalls ein Beleg dafür, dass der erste Kölner Erzbischof diese Handschrift wie zahlreiche andere Bücher um das Jahr 800 für seine Bibliothek erwerben ließ, damit sie ihm bei der Leitung seines Bistums unterstützend zur Verfügung stand.