Auch Schreiber:innen müssen üben – Eine Abschrift der Regula pastoralis als Lehrhandschrift im Skriptorium (Cod. 89)

Unbeachtet, aber nicht uninteressant! Als Gebrauchshandschrift des 10. Jahrhunderts besitzt diese Pastoralregel Gregors des Großen keine aufwendigen, vergoldeten Miniaturen oder Verzierungen. Stattdessen ist ihre Gestaltung ein seltenes Beispiel für die Ausbildung von Schreibschülerinnen oder -schülern im frühmittelalterlichen Skriptorium.

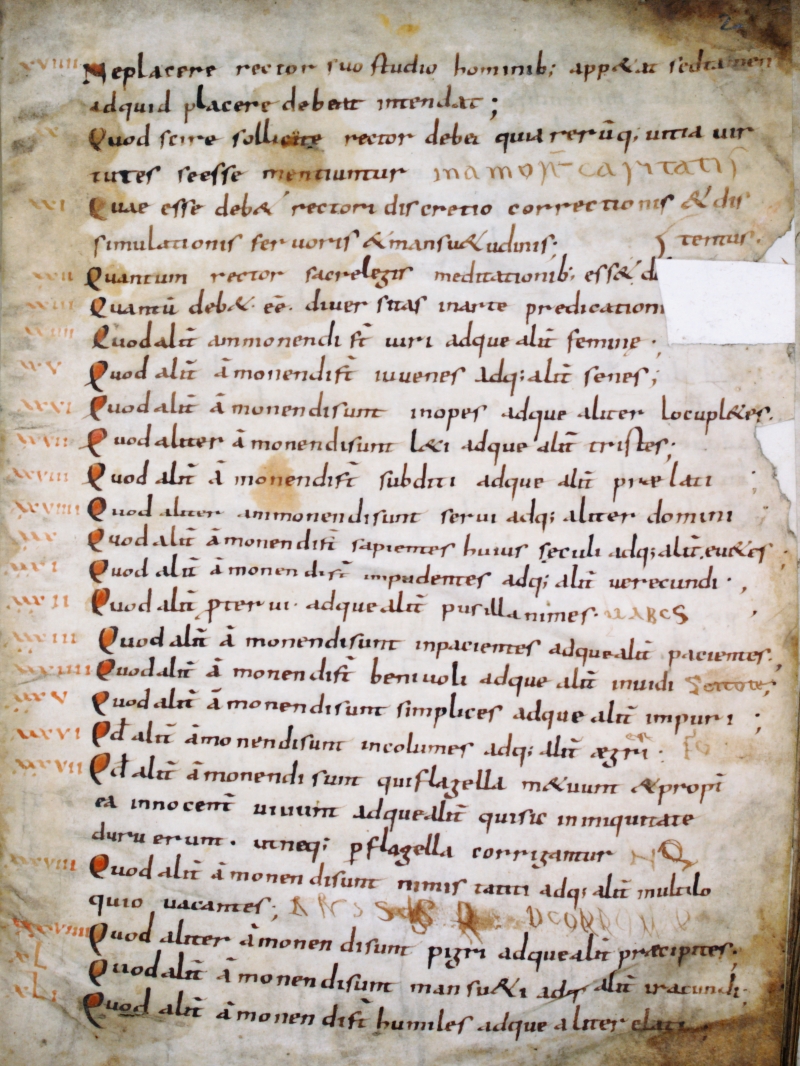

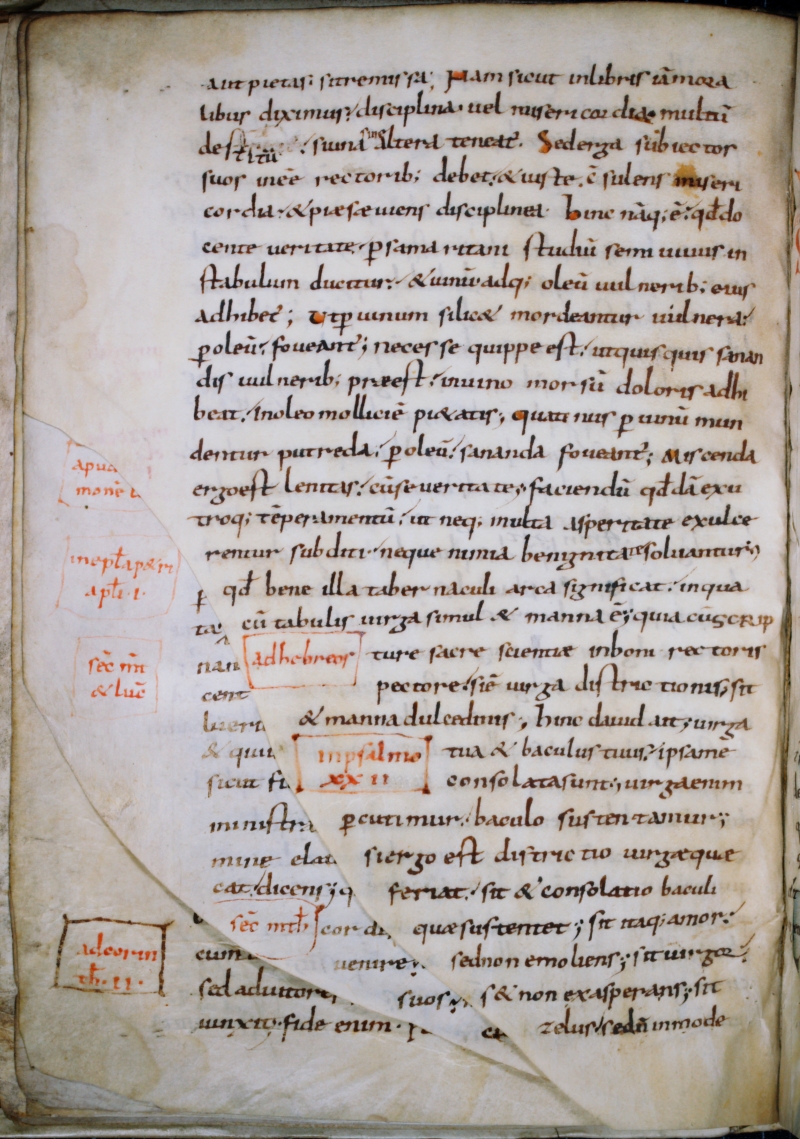

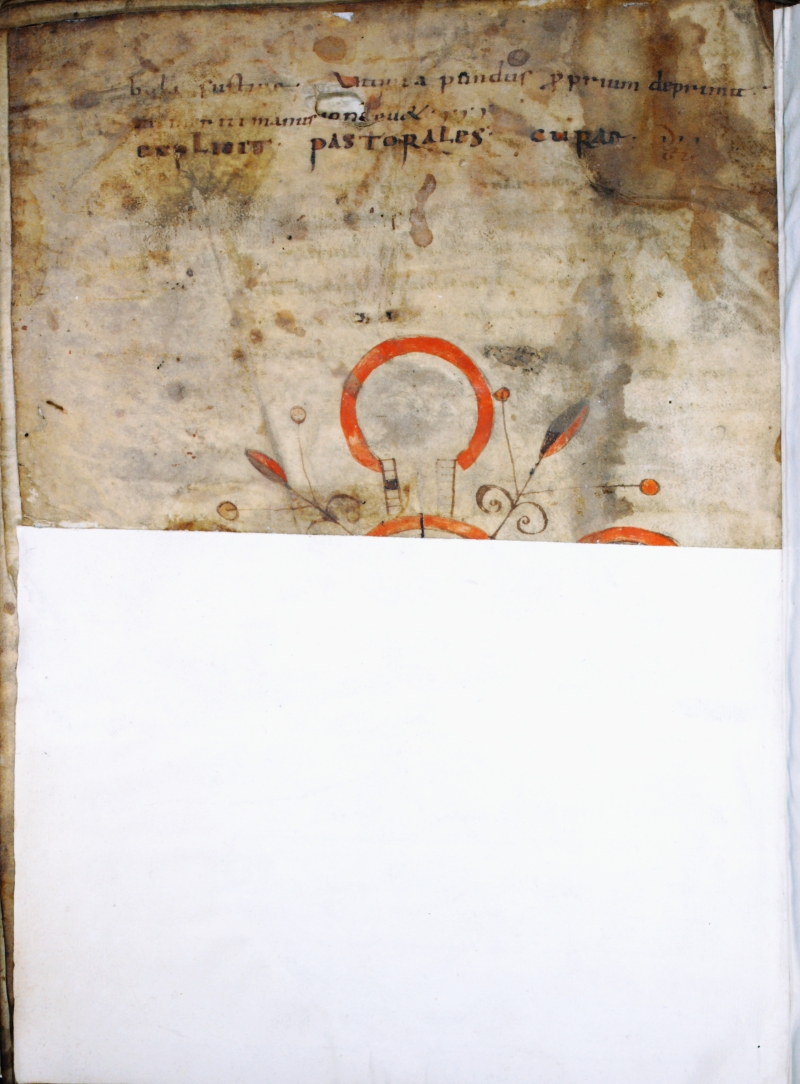

Die Regula pastoralis von Papst Gregor dem Großen († 604) diente jahrhundertelang als Basiswerk der priesterlichen Seelsorge und Aufgabenwahrnehmung. Um 590 und somit zu Beginn seines Pontifikats verfasst, liegt der Fokus des vierteiligen Werkes auf dem dritten Teil: Ausführlich werden 36 erwünschte Charaktereigenschaften eines Seelsorgers und deren Gegensätze dargestellt, um seine spirituelle Haltung zu festigen. Cod. 89 verfügt über einen Index (fol. 1v-3r, hier 2r) sowie diverse orange-rote oder blau-graue Marginalglossen, die auf korrespondierende Bibelstellen hinweisen. Sie ermöglichen eine schnelle Benutzung als Nachschlagewerk. Im Katalog der Domhandschriften von 1874 schätzen Philipp Jaffé und Wilhelm Wattenbach Cod. 89 als „satis male scriptus in membranis inaequalibus et male praeparatis“ ein, also als „recht schlecht geschrieben auf ungleichen und schlecht vorbereiteten Pergamenten“ (S. 33). Eine kodikologische sowie paläographische Neubetrachtung soll die Sichtweise auf diese wenig betrachtete Handschrift nun überholen.

Die Pergamenthandschrift datiert vermutlich in die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts und stammt aus Westdeutschland; ein konkretes Skriptorium, Männer- oder Frauenkloster kann jedoch nicht festgemacht werden. Mit 100 Blättern und 27,5 x 19,5 cm weist sie ein handliches Format auf – bestens geeignet für die alltägliche Verwendung. Darüber hinaus ist vor allem die ungleichmäßige Lagenanordnung der Pastoralregel auffällig: So bestehen die insgesamt 12 Lagen aus Quaterniones, Terniones und Quinterniones sowie einzelnen Blättern. Daher liegt es nahe, dass Cod. 89 von Anfang an als Gebrauchshandschrift konzipiert war, denn repräsentative Handschriften besaßen in der Regel einen einheitlicheren Schreibplan. Zusätzlich kann ein paralleler Schreibprozess eine Erklärung für die unregelmäßige Lagengestaltung liefern. Da Schreiberinnen und Schreiber ihre Schriftträger meist selbst vorbereiteten – das heißt zuschnitten, liniierten, falteten –, weist dies auf eine unterschiedlich starke Beteiligung mehrerer Schreiber:innen hin. Auch die Seiteneinrichtung lässt ähnliche Rückschlüsse zu. So fällt beispielhaft fol. 23v aufgrund des Pergaments minderer Qualität auf. Die Kanten der Pergamentblätter sind nicht ausgefranst, sondern glatt und der Text passt sich an Form sowie Größe des Blattes an, sodass der Zustand der Pergamente nicht durch Abnutzung zu erklären ist. Wahrscheinlicher ist, dass die Pergamente mit Löchern oder irregulären Formen bewusst für eine Gebrauchshandschrift verwendet wurden.

Darüber hinaus sind bei mehreren Blättern die blind eingeritzten Liniierungen zur Begrenzung des Schriftraumes gerissen, sodass Löcher entstanden sind (z. B. fol. 11r und 20r). Die Schrift wurde jedoch über die Risse hinweg geschrieben. Aus diesem Grund liegt die Vermutung nahe, dass die Liniierung mit zu hohem Druck ausgeführt und die Risse durch die jahrhundertelange Benutzung verursacht wurden. Besonders interessant ist, dass die Liniierung in den zwölf Lagen in verschiedenen Stadien vorliegt – von adäquat bis stark eingerissen. Sie wurde vermutlich von unerfahrenen Schreibschüler:innen ausgeführt, die noch ein Gefühl für den notwendigen Druck bei der Verwendung des Werkzeuges entwickeln mussten. Weiterhin besitzt Cod. 89 extensive Benutzungsspuren: Bei fol. 100 ist das Pergament gerissen und mit modernem Material repariert worden, das jedoch so auch das Kreuzdiagramm auf fol. 100v zur Hälfte verdeckt. Im Index (fol. 2r) lassen sich zeitlich spätere Federproben, d.h. Schreibproben zum Überprüfen des Federzuschnitts, in Form von kurzen Kritzeleien finden.

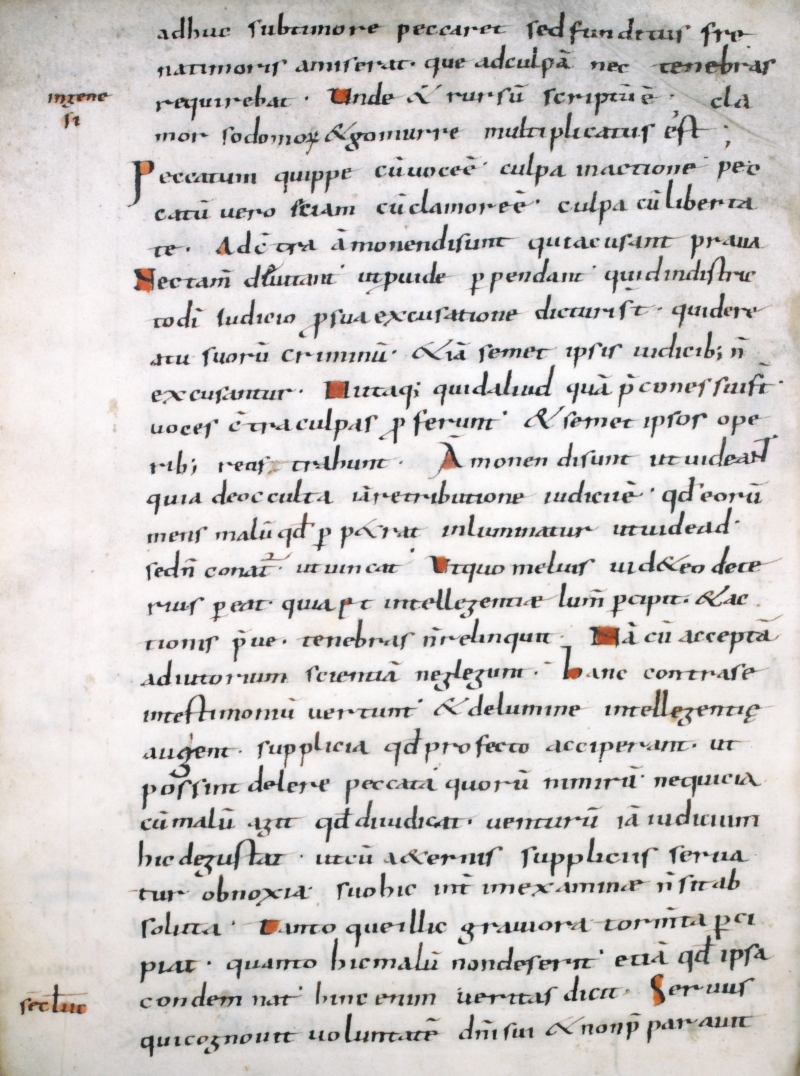

Die Pastoralregel ist in einer ausgebildeten karolingischen Minuskel verfasst, während die Auszeichnungsschriften wiederholt zwischen Elementen der Unziale und Capitalis rustica (fol. 77v) variieren. Im Allgemeinen wechselt die Schrift immer wieder zwischen Passagen unterschiedlich stark ausgeprägter Schreibfertigkeit (z. B. fol. 10r oder 90r). Fol. 89v illustriert einen ungewöhnlich häufigen Schreiber:innenwechsel an vier Stellen: Schreiber:in A (Z. 1–11: adhuc sub timore peccaret ... non excusantur), Schreiber:in B (Z. 11–13: Hi itaque quid ... operibus reos trahunt), Schreiber:in C (Z. 13–18: Admonendi sunt ... tenebras non relinquit) und Schreiber:in D (Z. 18–29: Nam cum acceptam ... et non praeparavit). Mit Hilfe von einem Vergleich der Einzelbuchstaben (A, Z. 4: geschlossenes ‚g‘ und D, Z. 29: offenes ‚g‘), der et-Ligatur (B, Z. 12: breiter Rückstrich und C, Z. 15: dünner Rückstrich) sowie dem Buchstabenbestand einzelner Wörter (A, Z. 7: admonendisunt und C, Z. 13: Admonen disunt) kann eine Differenzierung der einzelnen Schreiber:innen erreicht werden. Zusätzlich fällt die Verwendung unterschiedlicher Tinten und Federn auf, sodass der schnelle Wechsel – von B zu C ist es nur ein Satz – eher für ein abwechselndes Üben der Schrift von Schüler:innen als für einen Wechsel erfahrener Schreiber:innen spricht.

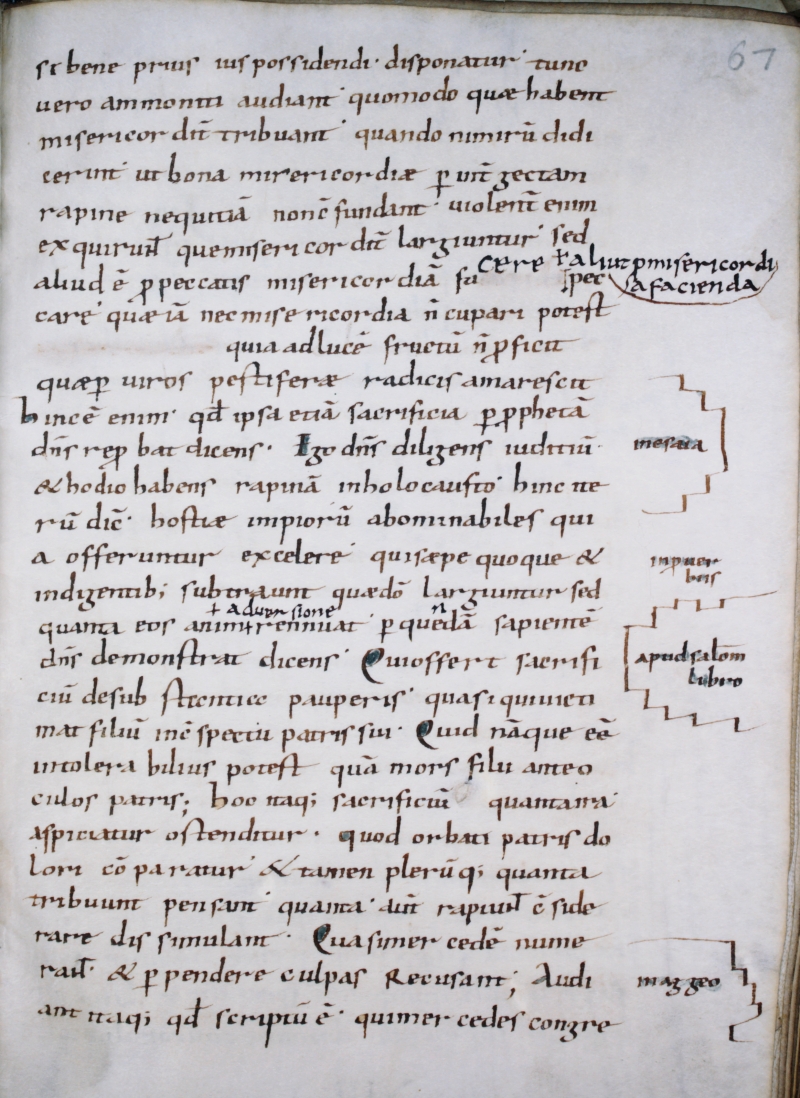

Ein ähnliches Phänomen kann in weiteren Handschriften, die mit dem Benediktinermönch Froumund vom Tegernsee († 1006/12) in Verbindung stehen, nachgewiesen werden. Als Schreiber kennzeichnete Froumund Codices, an deren Entstehung er beteiligt war, häufig mit Subskriptionen, d. h. abschließenden Vermerken der Hand. Nicht nur die Entstehungsorte und -zeiten vermerkte der Benediktiner, sondern ebenso die Zusammenarbeit an Codices mit seinen Schreibschülern (vgl. Eder, Die Schule des Klosters Tegernsee, 1972, S. 43). Zusätzlich forderte Froumund in seiner Subskription zur Rücksicht auf die Fehler seiner Schüler auf. Dem erfahrenen Klosterlehrer war also bewusst, dass die Qualität der Handschrift geringer ausfiel – wie auch bei Cod. 89. So sind eine Reihe von interlinearen sowie marginalen Korrekturen kontinuierlich, oft mehrmals auf einer Seite, aufzufinden (fol. 67r). Die Frequenz der Korrekturen in Kombination mit den vorherigen Erkenntnissen lässt kaum die Annahme einer ausschließlichen Beteiligung erfahrener Schreiber:innen zu. Vielmehr kann mit Hilfe von Cod. 89 der Prozess innerhalb der Klosterschule nachvollzogen werden: Die Schreibschüler:innen sind nicht nur am gesamten Herstellungsprozess beteiligt gewesen, sondern wechselten sich auch nach kurzen Abständen des Schreibens ab. Spätestens bei der Fertigstellung der Abschrift übernahm eine erfahrene Hand, vermutlich ein:e Schreiblehrer:in, die Korrektur der Fehler.

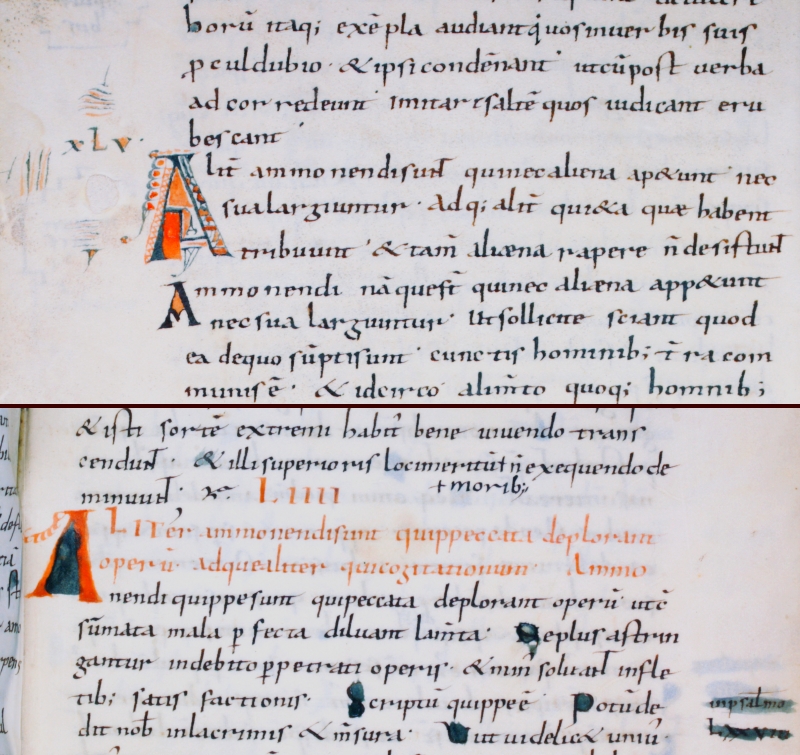

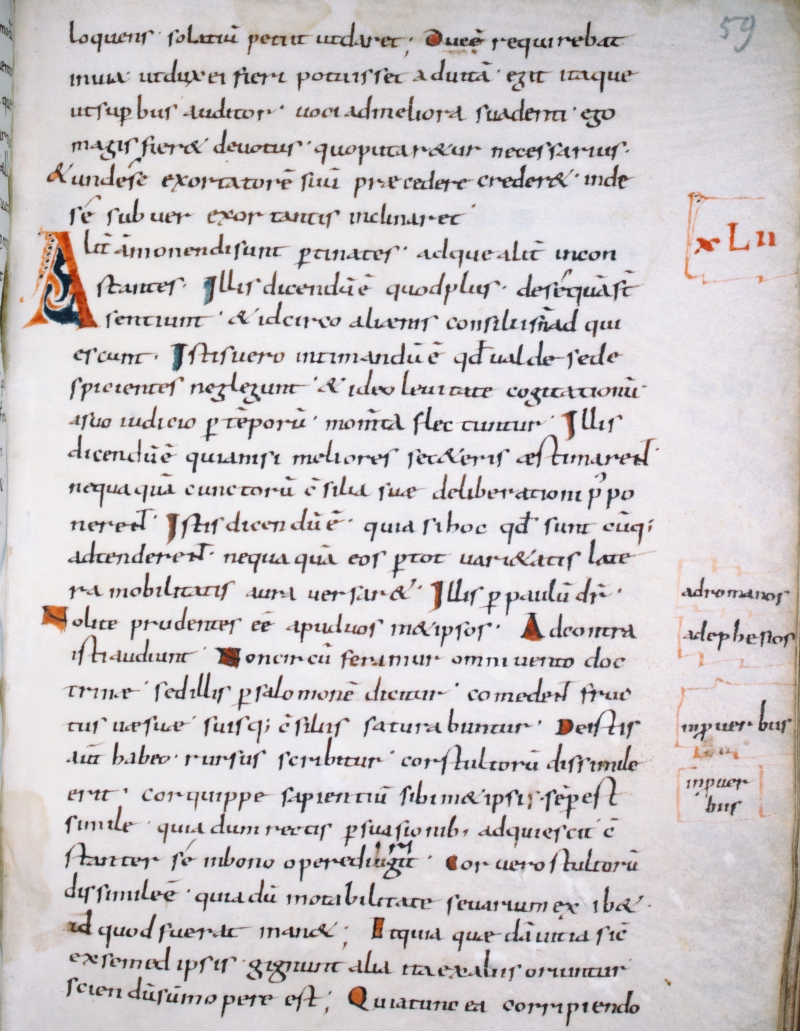

Auf den ersten Blick wirkt die Gestaltung des Buchschmucks qualitativ schlecht ausgeführt und unordentlich. Ebenso kann die kontextlose, voneinander abweichende Ausgestaltung aber als Übung verschiedener, künstlerischer Gestaltungsmöglichkeiten gesehen werden. Bis fol. 57v sind die Initialen in den bis zu drei Farbtinten einfach ausgefüllt, gestrichelt oder zeugen von simpel ausgeführten Motiven mit Umpünktelungen (fol. 10r) oder Eierstäben (fol. 27r). Darauffolgend scheint mindestens ein Schreiber:innenwechsel stattgefunden zu haben. Ab fol. 59r besitzen die Initialen außergewöhnliche Motive, beginnend mit Kapitel 42 – Aliter admonendi sunt pertinates adque [sic!] aliter inconstantes. Die Eierstäbe bleiben in verschiedenen Ausführungen präsent. Die Gestaltung reicht von fein ausgestalteten geometrischen Motiven, die vorsichtig zweifarbig ausgefüllt wurden (fol. 65v), bis zu unsauber ausgefüllten A-Initialen, bei denen der gesamte Zwischenraum blau-grau gefärbt wurde (fol. 85r). Nicht nur unterscheidet sich so die Ausgestaltung massiv, sondern auch die Ausführung zeigt eine deutlich abweichende Qualität. Auch an dieser Stelle im Herstellungsprozess waren also unerfahrene Skriptoriumsschüler:innen beteiligt.

Lange Zeit wurde Cod. 89 als handwerklich minderwertige Handschrift eingeschätzt und fand so wenig Beachtung in der Forschung. Doch gerade die unregelmäßige Ausgestaltung, hohe Anzahl unterschiedlicher Hände sowie Korrekturen und künstlerischen Schwankungen offenbaren seine Funktion als Gebrauchshandschrift und Übungsobjekt im Skriptorium. (fol. 59r) Die vermeintlichen Mängel machen diesen Codex heute zu einem seltenen sowie aufschlussreichen Zeugnis frühmittelalterlicher Schreibpraxis und Ausbildung.